【2025年10月施行】育児・介護休業法改正の全ポイントと企業が押さえるべき実務対応

はじめに

埼玉県春日部市を拠点に、全国の企業の労務管理を支援する Jinji社会保険労務士法人です。

2025年10月、育児・介護休業法の大幅な改正が施行されます。2022年以降段階的に進められてきた「育児休業の柔軟化」や「男性育休の取得促進」に加え、今回の改正では 「育児期の柔軟な働き方」 が大きな柱となります。さらに介護分野においても、離職防止や柔軟な就労を支援するための義務が強化されます。

企業にとっては、単に制度を就業規則に盛り込むだけでは不十分です。社員一人ひとりのライフイベントに合わせた運用体制を整えなければ、優秀な人材の定着や採用競争力に大きな影響を及ぼすことになります。

この記事では、2025年10月改正の全体像とポイント、企業が直ちに取り組むべき就業規則改定や社内体制整備、先進企業の実例 を、社会保険労務士の視点から詳しく解説します。

改正の全体像

改正の背景

日本社会は少子高齢化の進展により、育児と介護の両立支援が重要課題となっています。特に以下の背景が改正の直接的な要因です。

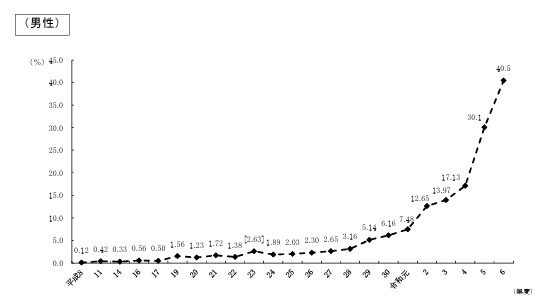

- 男性の育児休業取得率の低迷

政府目標(2025年に50%)に対し、2024年度実績は40.5%となっています。制度を整えても運用や職場風土が伴わない状況が課題となっていました。

出典|厚生労働省「令和 6年度雇用均等基本調査」の結果概要

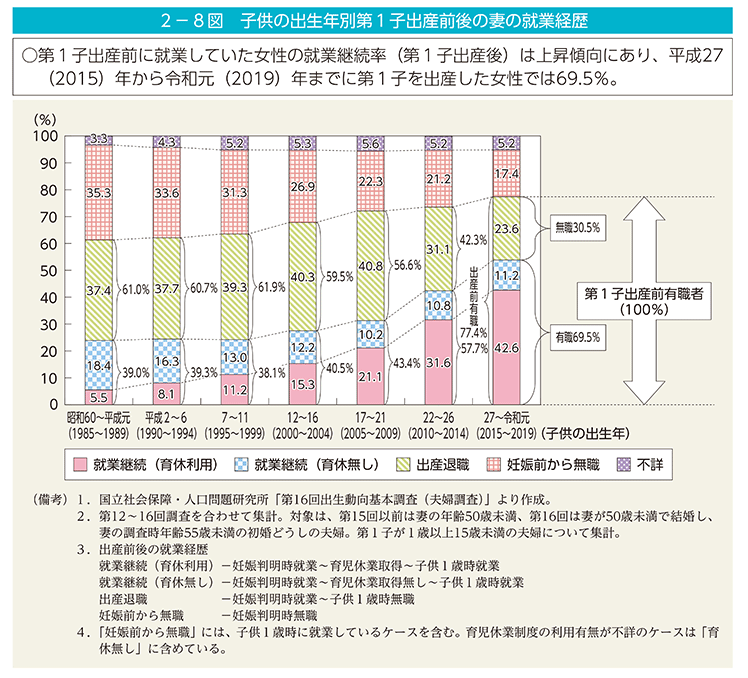

- 女性の就業継続率の向上ニーズ

第一子出産を機に退職する女性は依然として3割程度おり、柔軟な働き方を可能とする制度整備が急務でした。

出典|2-8図 子供の出生年別第1子出産前後の妻の就業経歴 | 内閣府男女共同参画局

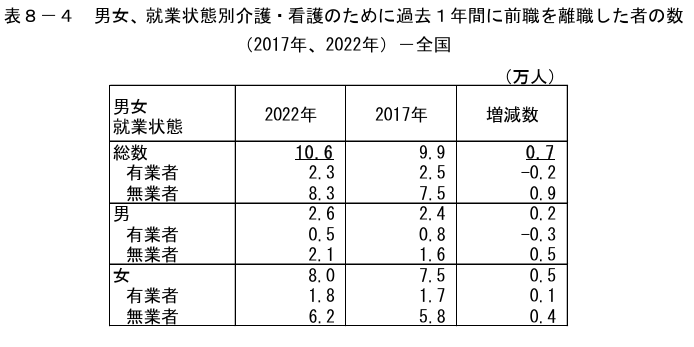

- 介護離職の深刻化

令和4年就業構造基本調査によれば、介護や看護を理由に離職した人は 約10.6万人 にのぼります。その多くが働き盛り世代に集中しており、経験豊富な人材の流出は企業にとって大きな損失です。介護と仕事を両立できる仕組みづくりは待ったなしの課題です。

改正の目的

今回の法改正は、単なる「休暇制度の拡充」ではなく、仕事と育児・介護を両立できる働き方そのものを企業に義務付ける ことに主眼があります。特に以下の目的が明確に掲げられています。

- 育児・介護期の従業員が継続して就業できる環境の整備

- 介護離職防止に向けた雇用環境の整備と情報提供の強化

2025年4月施行内容

2025年4月から段階的に始まった改正点を振り返ると、企業実務に直結する重要な変更が複数ありました。

育児関連の詳細

子の看護休暇の拡大と名称変更

- 対象範囲の拡大:就学前まで → 小学校3年生修了まで

- 取得事由の追加:従来の「病気・けが」「予防接種・健康診断」に加え、「感染症に伴う学級閉鎖等」、「入園式・入学式・卒園式への参加」が新たに認められました。

- 除外規定の見直し:労使協定に基づく「継続雇用6か月未満除外」が撤廃。週2日以下勤務者のみが対象外となります。

- 名称変更:「子の看護休暇」→ 「子の看護等休暇」

これにより、子どもの成長過程に応じた多様なニーズ(学校行事や感染症対応)までカバーされることになりました。

所定外労働(残業免除)の対象拡大

- 改正前:3歳未満の子を養育する労働者のみ

- 改正後:小学校就学前の子を養育する労働者 に拡大

育児期の負担を軽減することで、継続就業を後押しします。

短時間勤務制度の代替措置に「テレワーク」追加

- 従来の代替措置(①育休制度に準ずる措置 ②始業時刻の変更)に加えて、③テレワーク が明示されました。

短時間勤務が難しい業務でも、テレワークの導入で対応可能となります。

男性育休取得率の公表義務拡大

- 改正前:従業員数 1,000人超の企業

- 改正後:300人超の企業 まで対象拡大

公表内容は「男性の育児休業等取得率」または「育休+育児目的休暇の取得率」。毎年、事業年度終了後3か月以内に、HP等で一般公開する必要があります。厚労省運営サイト「両立支援のひろば」での公表も推奨されています。

介護関連の詳細

介護休暇要件の緩和

- 労使協定による「継続雇用6か月未満除外規定」が撤廃。

- 今後は 週2日以下勤務者のみ除外可能。

短期雇用や新規入社者でも早期に介護休暇が取れるようになりました。

介護離職防止のための雇用環境整備

企業は以下1~4のいずれかを必ず実施しなければなりません。

- 介護休業・両立制度に関する 研修実施

- 相談窓口設置 による体制整備

- 社内の 利用事例の収集・提供

- 利用促進方針の周知

複数の措置を講じることが望ましいとされ、単なる制度整備にとどまらず、実際に使いやすい環境を作ることが求められます。

介護に関する「個別周知・意向確認」と「早期情報提供」

- 個別周知・意向確認:介護に直面した従業員へ、制度内容・申出先・給付金情報を個別に伝え、意向を確認。

- 40歳時点での早期情報提供:介護発生前に、介護休業制度や介護保険制度について周知。

これにより、介護直前の離職を防止する仕組みが整えられました。

介護テレワークの努力義務化

要介護状態の家族を持つ労働者がテレワークを選択できるよう、企業に努力義務が課されました。

2025年10月施行内容

育児期の柔軟な働き方「選択制措置」

企業は、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員 に対し、以下の5つの中から 2つ以上の措置を選択して講じる義務 があります。労働者はその中から1つを選んで利用可能です。

- 始業時刻等の変更

労働者が育児を理由に「始業時間を1時間遅らせる」あるいは「終業時間を1時間早める」といった調整を選択できる制度です。これにより、保育園や学童の送迎時間に対応できるようになり、育児と仕事の両立がしやすくなります。 - テレワーク等(月10日以上)

これまで努力義務にとどまっていたテレワークについて、改正法では 月10日以上のテレワークを選択可能にする制度整備 が求められます。特に感染症流行期や送迎時間の制約がある子育て世帯にとっては、有効な選択肢です。 - 保育施設の設置運営等

企業が設置する社内保育所の利用や、ベビーシッター利用費用の一部補助を「選択肢の一つ」として提示することが求められます。中小企業にとってはハードルが高いため、外部事業者との提携や福利厚生サービスの活用が現実的です。 - 養育両立支援休暇(年10日以上)

年次有給休暇とは別に、子の学校行事参加や突発的対応のための「養育両立支援休暇」を10日以上付与する制度 が新設されます。無給の休暇制度としての導入も可能です。 - 短時間勤務制度

既存の短時間勤務制度も引き続き選択肢の一つとして残ります。ただし、企業は「短時間勤務一択」ではなく、上記のような複数の措置の中から従業員が選べる体制を整える必要があります。

中小企業の場合は、導入のしやすさという観点から、「始業時刻等の変更」、「養育両立支援休暇」、「短時間勤務制度」の中から2つを選択される場合が多いです。今回の法改正では、企業が措置を選択する際に、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要がありますので、この点も漏れなく対応していきましょう。

個別周知・意向確認の詳細

- 対象者:3歳未満の子を養育する従業員

- 実施時期:子が1歳11か月から2歳11か月の間(=3歳誕生日の1か月前まで)

- 周知内容:対象措置の内容、申出先、残業・深夜業制限の制度など

- 方法:面談、書面、FAX、メール(従業員希望時)

企業には、従業員が子の3歳の誕生日を迎える前に、制度の内容を個別に周知し、利用意向を確認する義務 が課されます。これにより、従業員が制度を知らずに利用機会を失うリスクが防止されます。

妊娠・出産時の意向聴取・配慮

- 意向聴取のタイミング:妊娠・出産申し出時、子が3歳になる前の適切な時期

- 聴取内容:勤務時間帯、勤務地、制度利用期間、業務量・労働条件の見直し等

- 配慮の例:勤務地変更、労働条件調整、業務負担軽減

妊娠や出産を申し出た従業員に対して、企業は制度内容を説明し、意向を確認することが義務化されます。例えば「出産後どのくらいで復帰を考えているか」「短時間勤務を希望するか」など、従業員の状況に応じた選択肢を提示する必要があります。

企業が押さえるべき実務ポイント

就業規則の改定

2025年10月改正対応として、以下を盛り込む必要があります。

- 選択制措置の明文化(始業・終業時刻、テレワーク、養育両立支援休暇など)

- 個別周知・意向確認の手順に関する記載

就業規則は形式的に整備するだけでなく、実際の運用に耐えうるように「申請方法」「対象範囲」「上限」など具体的に記載することが重要です。

社内体制の整備

改正対応を進める上で必要な社内体制は以下の通りです。

- 人事労務部門が中心となり、制度改定を管理する体制

- 管理職への研修(部下からの相談時に正確に説明できるようにする)

- 社内ポータルやハンドブックを通じた制度周知の仕組み

実務運用への反映

運用段階での注意点は次の通りです。

- 制度利用者が不利益を被らないように人事評価制度を見直す

- テレワークや時短勤務における労働時間管理を適正化する

- 突発的な休暇取得がチームに与える影響を最小化するための業務分担ルールを策定する

改正が企業実務に与える影響

人事労務部門への影響

人事労務部門は、今回の改正に伴い以下のような業務負担増が想定されます。

- 就業規則改定と労基署への届出

選択制措置の内容を具体的に反映させる必要があり、改定の作業工数も多くなる見込みです。 - 制度周知と意向確認のフロー設計

妊娠・出産や子の年齢に応じて、個別に情報提供と意向確認を行う仕組みを整備しなければなりません。 - データ収集・公表業務の増加

男性育休取得率の公表義務拡大に伴い、統計データを正確に収集・開示する体制構築が求められます。

現場マネジメントへの影響

管理職層には、従来以上に「柔軟な働き方」を理解し、現場運営へ反映させる責任が強まります。

- 部下の勤務形態の多様化への対応

テレワークや時差勤務など、勤務形態が増えることで、出退勤や成果管理を従来通りに行うことが困難になります。 - チームマネジメントの再設計

突発的な休暇や在宅勤務を前提とした「業務分担の見直し」が不可欠になります。 - ハラスメントリスクの抑止

制度利用者が「周囲に迷惑をかけている」と受け取られないように、職場環境を整えるマネジメントが求められます。

従業員への影響

従業員側にとっては、制度利用の選択肢が広がる反面、以下のような課題も生じます。

- 「選べる」ことによる混乱

短時間勤務・テレワーク・両立支援休暇など、複数の制度から自分に合うものを選ぶ必要があり、情報不足による不安が生じやすい。 - キャリア形成との両立

柔軟な制度利用が増える一方で、昇進や昇格への影響を心配する声もあることが予想される。

先進企業の取組事例

2025年10月改正に先駆けて、すでに柔軟な働き方や育児休業取得を積極的に推進している企業の事例を紹介します。ここで紹介する内容は、厚生労働省や日本経団連が公開した一次資料に基づくもので信頼性が高く、また社労士としての視点から分析を加えています。

事例1:キヤノン株式会社 ― 管理職研修と個人面談で“早期の意向確認”を制度化

- 取組内容

- 2022年度に「人材を活かすマネジメント」をテーマとした管理職研修を約100回開催。

- 妊娠・出産前後や復職前後といった節目ごとに個人面談を実施し、従業員本人の意向を早期に把握。業務分担や代替要員確保を計画的に行える体制を整備。

- 2022年度に「人材を活かすマネジメント」をテーマとした管理職研修を約100回開催。

- 成果

- 男性育休取得率:47.7%

- 平均取得日数:62日

- 男性育休取得率:47.7%

参考|日本経済団体連合会2025年3月7日「仕事と育児との両立支援 事例集」

- 社労士の視点

この事例は、2022年改正で義務づけられた対応を単なる形式的な実施にとどめず、研修と面談を制度化することで現場に浸透させた点が特徴です。従業員の希望と企業の体制を早期にすり合わせる仕組みは、2025年10月改正にも直結します。

事例2:社会福祉法人 庄内厚生館 ― サポート手当で“お互い様”を制度化し男性100%達成

- 取組内容

- 育休を取得する職員の業務を代替する職員に対し、施設長裁量で1日500円(最大90日)を支給する「子育て休業サポート手当」を導入。

- 社内報や独自のガイドブックで、制度内容・給付・社会保険の手続きまで徹底周知。

- 育休を取得する職員の業務を代替する職員に対し、施設長裁量で1日500円(最大90日)を支給する「子育て休業サポート手当」を導入。

- 成果

- 男性育休取得率:100%

- 「プラチナくるみん認定」を取得し、採用広報にも効果を発揮。

- 男性育休取得率:100%

参考|厚生労働省「育児休業 取得企業 好事例集(令和5年度版)」

- 社労士の視点

中小企業や福祉業界など、人員余力が少ない現場では「代替業務を誰が担うか」が最大の課題になります。この事例は、手当という目に見える形で“負担の公平化”を図ることで、制度利用に伴う心理的ハードルを大幅に下げた好例です。

事例3:住友金属鉱山株式会社 ― 説明会と面談の徹底で男性育休率を65.5%へ

- 取組内容

- 男性育休取得率が1.0%にとどまっていたことを課題とし、2019年から男性従業員と上司を対象に説明会を開始。

- 2022年度からは全管理職の参加を必須化するとともに、子が生まれる男性従業員に対して個別面談での制度説明・意向確認を導入。

- 取得事例集の作成や相談窓口「ワークライフ支援デスク」の設置により、利用促進と心理的安心を確保。

- 男性育休取得率が1.0%にとどまっていたことを課題とし、2019年から男性従業員と上司を対象に説明会を開始。

- 成果

- 男性育休取得率:65.5%(2023年度)

- 平均取得日数:63.4日

- 男性育休取得率:65.5%(2023年度)

参考|日本経済団体連合会2025年3月7日「仕事と育児との両立支援 事例集」

- 社労士の視点

2022年改正で求められた「説明体制」「個別意向確認」を積極的に展開し、男性育休の取得を飛躍的に伸ばした好事例です。説明会と面談による意識改革を通じて、職場全体に「育休を取って当たり前」という文化が広がりました。

事例から学べる共通点

これら3つの事例はいずれも、2022年4月の法改正で義務化された雇用環境整備や個別周知・意向確認をベースに、それぞれの組織に合った形で実効性を高めた取組といえます。

- 管理職教育を通じて現場に落とし込む(キヤノン)

- 制度利用時の“負担感”を制度で補正する(庄内厚生館)

- 説明会と個別面談で利用を後押しする(住友金属鉱山)

いずれも「制度を形だけ整える」のではなく、職場で実際に活用できる環境をどう作るかに重点を置いている点が共通しています。これらの取組は規模や業種を問わず、自社の状況に合わせて応用できる実践的なヒントとなります。

社労士からの実務アドバイス

2025年10月改正は、単なる制度追加ではなく、企業文化の変革を求めるものです。社労士の立場から実務的なアドバイスをまとめます。

- 社内説明会を実施する

従業員・管理職に制度を理解させることで、混乱を防ぎ利用促進につながります。 - 就業規則改定だけでなく申請フローを整える

「書面申請/電子申請」「申出期限」「上限日数」など、実務で困らないように細部まで設計してください。 - 評価・賃金制度との整合性を検討する

柔軟な勤務を選んだ社員が「昇進できない」と感じれば制度が形骸化します。評価制度の透明化が不可欠です。 - 管理職研修を早期に実施する

制度利用を希望する社員が最初に相談するのは上司です。管理職の理解度が制度運用の成否を左右します。

まとめ

- 2025年10月改正の中心は 「育児期の柔軟な働き方の選択制措置」 と 「個別周知・意向確認義務」。

- 2025年4月施行の内容と併せて、企業は 就業規則の改定・体制整備・運用フロー構築 を早急に進める必要がある。

- 制度は「形」だけ整えても意味がなく、従業員が安心して利用できる職場文化づくりが不可欠。

- 先進企業の事例から学びつつ、自社の実情にあわせた制度設計とマネジメント強化が重要。

よくある質問(FAQ)

Q1. 養育両立支援休暇は有給ですか?

A1. 法律上は「無給」でも構いません。ただし企業が有給として運用することは可能です。

Q2. 選択制措置はすべて導入しなければなりませんか?

A2. 2つ以上選択することが求められています。

Q3. テレワークはパートタイマーも対象ですか?

A3. 原則として「短時間勤務者を含む全労働者」が対象です。就業規則に対象範囲を明記してください。

Q4. 男性社員も養育両立支援休暇を取得できますか?

A4. 男女を問わず取得可能です。

Q5. 個別周知・意向確認はどのような方法で行えばよいですか?

A5. 面談・書面・メールなど方法は自由ですが、記録に残る形で実施することが望ましいです。

Q6. 社内に保育施設がない中小企業はどうすればよいですか?

A6. 外部の保育事業者と提携したり、福利厚生サービス(ベビーシッター補助)を利用する方法があります。

Q7. 養育両立支援休暇は時間単位で取得できますか?

A7. 時間単位で取得することが認められています。

Q8. 制度を利用した社員の賃金は減額できますか?

A8. 短時間勤務など労働時間が減少する場合は比例して賃金を減額できますが、評価での不利益取扱いは禁止です。

Q9. 改正に対応しないとどうなりますか?

A9. 労基署からの是正指導や行政指導を受ける可能性があり、企業イメージにも大きな悪影響を及ぼします。

Q10. 就業規則改定は社労士に依頼した方がよいですか?

A10. 改正範囲が広いため、専門家に相談することでリスクを最小化できます。特に労基署への届出や実務運用を考えると社労士への依頼が安心です。

お問い合わせ

2025年10月改正対応は、就業規則改定から制度運用設計、社内説明会まで多岐にわたります。

「何から着手すればよいか分からない」「自社に合った運用方法を知りたい」という方は、ぜひJinji社会保険労務士法人までご相談ください。